「なぜか人付き合いがうまくいかない」

「仕事で同じミスを繰り返してしまう」

「周りの人と同じようにできない自分は、ダメな人間なんだ…」

そんな風に、原因のわからない「生きづらさ」を感じて、一人で悩んでいませんか?

もしかしたら、あなたの性格や努力不足などではなく、「発達障害」の特性が関係しているかもしれません。

大人の発達障害のある方が感じる、「生きづらさ」の正体とは何でしょうか。

この記事では、具体的な場面を交えながら、わかりやすく解説します。

さらに、

- なぜ「生きづらさ」が生まれるのかという仕組み

- 本人や周りの人が今日からできる、具体的なヒント

も、あわせて紹介します。

この記事を読み終える頃には、あなたや、あなたの周りの大切な人が、少しでも楽になるための次の一歩が見つかるはずです。

「生きづらさ」って、目に見えないからこそ、本人も周りもどうしていいか分からなくなってしまいますよね…。

そうなの。だからこそ、まずは「知る」ことがとても大切なのよ。この記事が、そのための第一歩になったら嬉しいわ。

これって「生きづらさ」? 大人の発達障害でよくある悩み

「なんだか、周りの人たちと違う気がする」「一生懸命やっているのに、なぜかうまくいかない」。

そう感じたことはありませんか?

大人の発達障害のある人が感じる「生きづらさ」は、ごく日常的な場面に隠されています。

具体的にどのようなことで悩んでいるのか、いくつかの場面にわけて見ていきましょう。

◆コミュニケーションでの悩み

話している相手の表情や声のトーンから気持ちを読み取ることが苦手で、言葉を文字通りに受け取ってしまうことがあります。

例えば、「ちょっと待ってて」と言われたのを、本当に少しの時間だと思ってしまい、相手を困らせてしまうことも。

その他にも、こんなことで悩んでいませんか?

- 皮肉や冗談が通じにくい

- その場の雰囲気と関係のない発言をして「空気が読めない」と言われる

- 自分では悪気がないのに、相手を怒らせてしまい、どうしてそうなったのか分からずに混乱する

こうした経験が積み重なると、人と話すこと自体が怖くなり、孤立してしまうこともあります。

◆仕事や生活での悩み

複数の作業を同時に進める「マルチタスク」が苦手だったり、大事な約束や持ち物を忘れてしまったり。仕事の段取りを立てたり、時間を管理したりすることも苦手な傾向があります。

新しい業務を覚えるのに時間がかかり、周りの人から「何度言ったらわかるんだ」と叱られてしまうことも。

曖昧な指示を理解できず、仕事が進まなくなってしまうこともあります。

こうした失敗が続くと、自信をなくし、「自分はダメな人間なんだ」と思い込んでしまいがちです。

◆感覚の過敏さによる悩み

- 蛍光灯の光がまぶしく感じる

- 周りの人の話し声や物音が気になって集中できない

- 特定の洋服のタグが肌に触れるのが我慢できない

など、感覚がとても敏感なことがあります。

人の機嫌や感情の波に、敏感に反応してしまうケースもあります。周りの人がイライラしていると、自分が怒られているわけでもないのに、どっと疲れてしまうなんてことも。

常に周りの環境にアンテナを張っているため、エネルギーの消耗が激しく、人よりも疲れやすい傾向があります。

なぜ「生きづらさ」が生まれるの?

こうした「生きづらさ」は、本人の努力や頑張りが足りないからではありません。

その原因は、生まれ持った脳の発達の特性と、周りの環境とのミスマッチにあります。

▼得意なことと苦手なことの差が大きい「凸凹特性」

発達障害のある人の能力は、ある部分は平均より非常に優れているのに、別の部分は極端に苦手、というように「凸凹」しているのが特徴です。

例えば、記憶力は抜群に良いのに、片付けは全くできない、といった具合です。

この「苦手な部分」が、あるとき日常生活や仕事の場面で表面化します。そのとき、「どうしてこんな簡単なことができないの?」と周りから誤解されたり、自分自身を責めてしまうようなことにつながります。

▼「普通」を求められる環境とのズレ

私たちの社会は、「みんなと同じようにできること」や「空気を読んで行動すること」を求められる場面が多くあります。

しかし、発達障害の特性は、「みんなと同じ」やり方と食い違うことがあります。

本人は一生懸命やっているつもりでも、そのやり方が周りの多数派と違うために、理解されず、否定的な言葉をかけられてしまうことがあるのです。

そうした経験が、生きづらさをさらに深めていくのです。

▼過去の失敗体験の積み重ね

子どもの頃から、他の子と同じようにできないことで叱られたり、友達から仲間外れにされたりといった経験を繰り返してきた人も少なくありません。

「また失敗してしまった」「自分が迷惑をかけている」。

そんな風に、失敗体験が積み重なることで、自己肯定感がどんどん低くなっていきます。そして、新しいことに挑戦する意欲さえも失ってしまうことがあるのです。

「生きづらさ」を和らげる3つのヒント

「生きづらさ」は、大きさが変わらないものではありません。

本人の工夫と、周りの人の少しの配慮で、和らげていくことができます。今日から試せる3つのヒントをご紹介します。

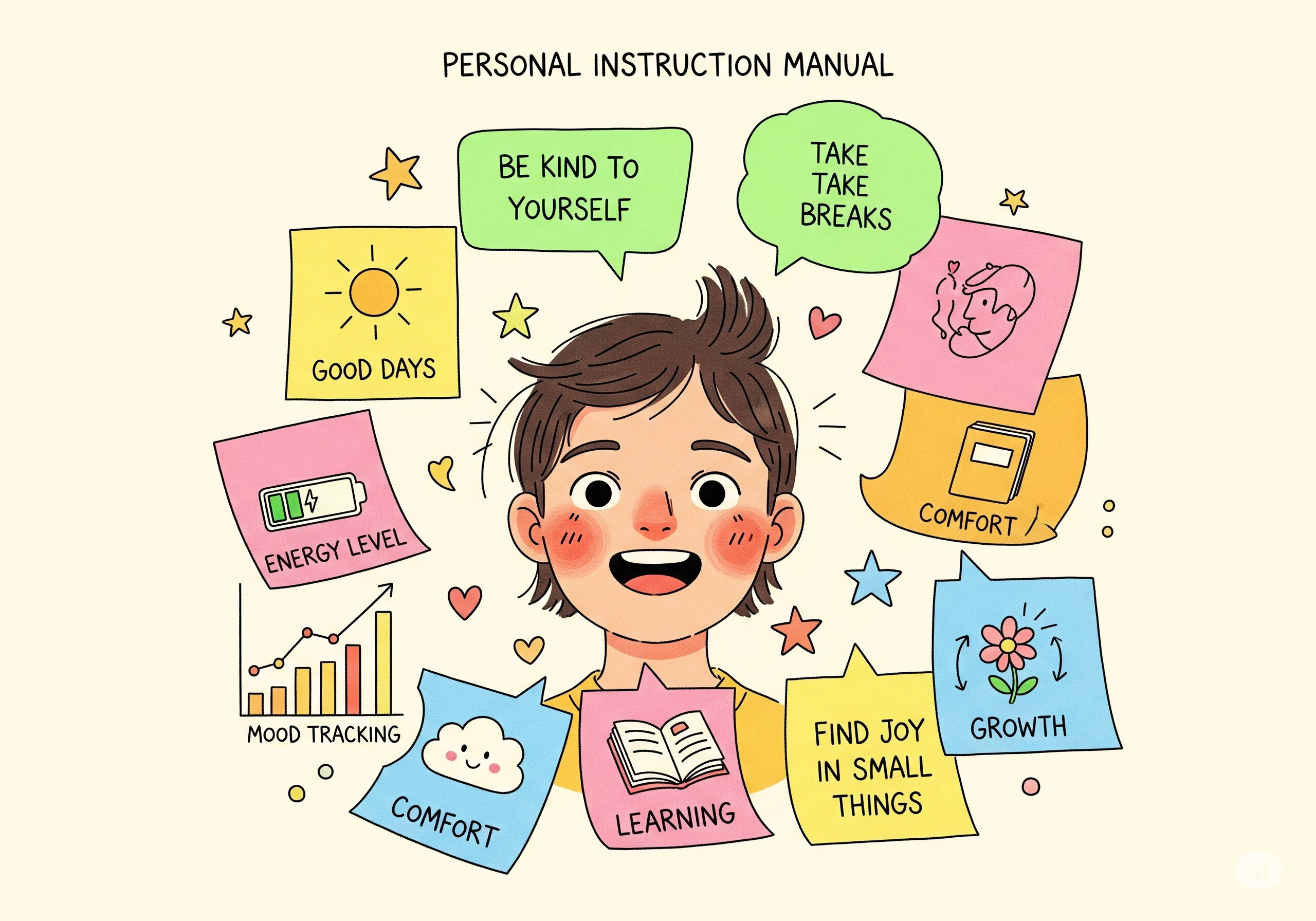

- ヒント1(本人向け):自分の「トリセツ」を作ろう

まずは、自分の得意なこと、苦手なことを知ることから始めましょう。

どんな時にパニックになりやすいか、どういう環境なら落ち着いて作業できるか。

自分の特性を客観的に理解し、まるで自分の「取扱説明書(トリセツ)」を作るようなイメージでまとめてみるのがおすすめです。

苦手なことを無理に克服しようとするのではなく、得意なことを活かせる方法を探すことが大切です。

例えば、口頭での指示を覚えるのが苦手なら、メモを取ることを徹底したり、相手にお願いして指示を文章で送ってもらったりするのも良いでしょう。

- ヒント2(本人向け):環境を調整しよう

自分が過ごす環境を、少しでも過ごしやすいように工夫することも有効です。

例えば、音に敏感な人は、静かな場所で作業したり、ノイズキャンセリング機能のあるイヤホンを使ったりすることで、集中しやすくなります。

忘れ物が多い人は、スマートフォンのリマインダー機能を活用したり、玄関のドアに持ち物リストを貼っておいたりするのも良い方法です。

自分に合った道具やツールを見つけることで、苦手な部分をカバーすることができます。

- ヒント3(周囲の方向け):特性を理解し、伝え方を工夫しよう

もしあなたの周りに発達障害のある人がいたら、「どうしてできないの?」と責めるのではなく、「なぜそうなるのだろう?」とその背景にある特性に目を向けてみてください。

そして、何かをお願いする時には、曖昧な表現を避け、できるだけ具体的に伝えることを心がけてみましょう。

「あれ、やっといて」ではなく、「この書類を5部コピーして、ホチキスで留めてください」のように、やるべきことを明確に伝えるだけで、相手はぐっと動きやすくなります。

否定するのではなく、その人のありのままを受け入れる姿勢で関わることが、本人の安心につながり、持っている力を発揮するきっかけになるのです。

まとめ

大人の発達障害のある人が感じる「生きづらさ」は、決して本人のわがままや努力不足から来るものではありません。生まれ持った脳の特性と、周りの環境との間に生まれるミスマッチが、その大きな原因です。

大切なのは、本人も周りも、その特性を正しく理解すること。そして、苦手なことを責めるのではなく、どうすればその人らしく力を発揮できるかを一緒に考えていくことです。

カフェベルガは、就労移行支援という制度ができる前から、発達障害のある方の支援を続けてきました。一人ひとりの「どうしてうまくいかないんだろう?」という悩みに寄り添い、その人に合ったペースで次の一歩を踏み出すお手伝いをしています。

もしあなたが「生きづらさ」を感じていたり、どうすれば良いか分からずに悩んでいたりするなら、ぜひ一度、私たちにお話を聞かせてくださいね。