周りの人と同じようにやっているつもりなのに、なぜかうまくいかない…。「どうして自分だけ、こんなこともできないんだろう?」と、自分を責めて落ち込んでしまうことはありませんか?

その「生きづらさ」、もしかしたらあなたの努力不足や性格の問題ではないかもしれません。実は、人それぞれに「能力の凸凹(でこぼこ)」があり、そのアンバランスさが原因で、特定のことが苦手になっている場合があるのです。

この記事では、自分の得意・不得意を知るための心理検査「WAIS-IV(ウェイス・フォー)」を手がかりに、あなたの「生きづらさ」の正体と、それを乗り越えるためのヒントを分かりやすく解説します。

この記事を読めば、

- 自分の能力のアンバランスが、どんな困難につながるのかがわかります。

- 日常生活や仕事ですぐに使える、具体的な工夫を知ることができます。

- 自分だけの「取扱説明書」を手に入れるきっかけになります。

自分を責めるのは、もうおしまいです。自分の特性を正しく理解して、あなたらしい楽な生き方を見つける第一歩を、一緒に踏み出しましょう。

吉田さん、自分の『苦手』の正体がわかれば、工夫次第で乗り越えられるんですね!

その通りよ、ベルガーくん。自分の特性を知ることは、自分を大切にするための第一歩なの。

なぜか「生きづらい」… もしかして能力のアンバランスが原因?

「なんだか周りの人より仕事が遅い気がする…」

「言われたことをすぐに忘れてしまって、よく怒られる」

「人との会話が、なんだか噛み合わないことが多い」

こんな風に、日常生活や仕事で「なぜかうまくいかない」と感じたことはありませんか? もしかしたら、それはあなたの能力のバランスが少しだけ偏っているからかもしれません。

私たちの得意なことや苦手なことは、一人ひとり違います。その「得意・不得意」の特性を客観的に知るためのヒントになるのが、「WAIS-IV(ウェイス・フォー)」という心理検査です。

IQテストとして知られるWAISですが、本当は単に「頭が良い・悪い」を測るものではありません。記憶力、作業の速さ、言葉を操る力など、人が生きていく上で使う様々な能力を測定し、あなたの「能力のプロフィール」を明らかにしてくれるものなのです。

そして、このプロフィールに大きな凸凹(でこぼこ)、つまり能力のアンバランスがあると、特定の場面で「生きづらさ」を感じやすくなることがあるのです。

この記事では、WAIS-IVでわかる4つの能力と、そのアンバランスが引き起こす困難、そして、その困難を乗り越えるための工夫について、一緒に見ていきましょう。

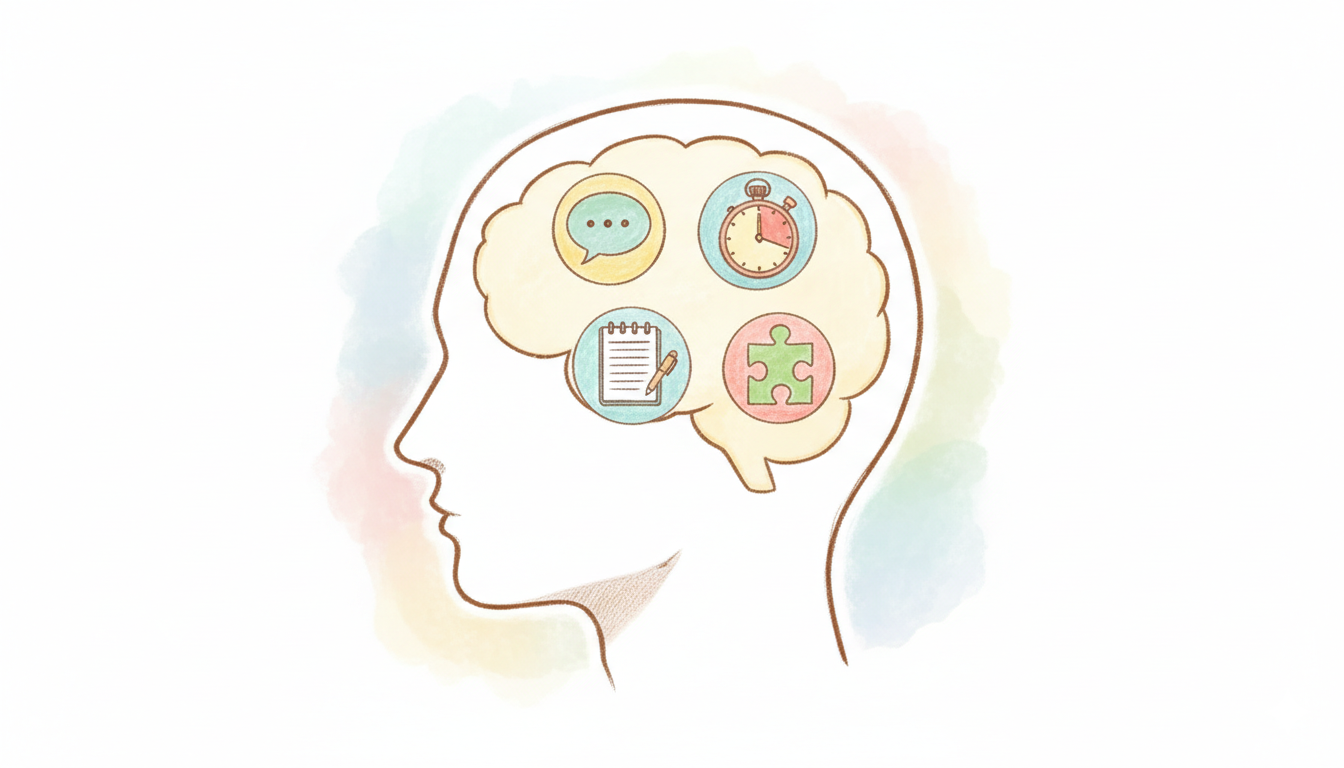

WAIS-IVでわかる4つの能力とは?

WAIS-IVでは、私たちの能力を大きく4つのグループに分けて見ていきます。それぞれの能力がどんなものなのか、簡単にご紹介しますね。

- 言語理解(VCI):言葉をあやつる力

言葉の意味を理解したり、自分の考えを言葉で説明したりする力です。学校の国語の授業をイメージすると分かりやすいかもしれません。知識や経験を活かして、言葉で考え、コミュニケーションをとる力とも言えます。 - 知覚推理(PRI):目で見て理解する力

地図を見たり、図形を組み合わせたりするように、目で見た情報から状況を理解し、問題を解決する力です。パズルやプラモデル作りが得意な人は、この力が高いかもしれませんね。言葉に頼らず、物事の全体像を把握する力です。 - ワーキングメモリー(WMI):情報を一時的に覚えておく力

「頭の中のメモ帳」のような能力です。例えば、電話番号を一時的に覚えたり、会話の内容を記憶しながら話を進めたりする時に使います。複数の情報を同時に処理する力も、このワーキングメモリーに含まれます。 - 処理速度(PSI):速く正確に作業する力

単純な作業を、どれだけ速く、そして正確にこなせるか、という能力です。間違い探しゲームや、簡単な計算問題をたくさん解く時などに使われます。丁寧さだけでなく、スピードも求められる場面で力を発揮します。

これらの4つの能力は、お互いに関係し合いながら、私たちの生活を支えています。

【指標別】能力のアンバランスが引き起こす「生きづらさ」の具体例

それでは、4つの能力のバランスが崩れていると、具体的にどんな「生きづらさ」が生まれるのでしょうか。指標別に見ていきましょう。

- 言語理解が苦手なケース:「話の要点が掴めない」「空気が読めない」と言われる

言葉で考えるのが苦手なため、長い説明を聞いても何が大切なのか分からなかったり、相手の言いたいことを誤解してしまったりすることがあります。

「もっと簡潔に話して」「結局何が言いたいの?」と言われて、戸惑うことも多いかもしれません。また、言葉の裏にあるニュアンスを読み取るのが苦手で、「空気が読めない」と評価されてしまうこともあります。

- 知覚推理が苦手なケース:「段取りが悪い」「要領が悪い」と言われる

物事の全体像を把握するのが苦手なので、作業の計画を立てたり、優先順位をつけたりすることに時間がかかります。

料理をするときに、複数の作業を同時に進められず、一つひとつ順番にやらないと混乱してしまう、といったイメージです。そのため、周りからは「段取りが悪い」「要領が悪い」と思われてしまうことがあります。

- ワーキングメモリーが苦手なケース:「言われたことをすぐ忘れる」「ミスが多い」

頭の中のメモ帳が小さいので、口頭でたくさんの指示を受けると、すぐに忘れてしまいます。電話で聞いた用件をメモする前に忘れてしまったり、料理のレシピを覚えられなかったりするのです。

また、複数の作業を同時に頼まれると、どれから手をつけていいか分からなくなり、パニックになってしまうことも。その結果、単純なミスを繰り返してしまいます。

- 処理速度が苦手なケース:「作業が遅い」「焦るとパニックになる」

一つひとつの作業を丁寧に行うことはできても、スピードが求められると途端に苦手になります。簡単な書類の記入や、単純なデータ入力に他の人より時間がかかってしまうのです。

周りから「急いで!」とプレッシャーをかけられると、余計に焦ってしまい、普段ならしないようなミスをしてしまうこともあります。

「生きづらさ」を乗り越えるための工夫

自分の能力のアンバランスを知ることは、決して落ち込むためではありません。自分の「苦手」を理解し、それを補う工夫を見つけるための第一歩です。ここでは、具体的な工夫の例をいくつかご紹介します。

言語理解の弱点を補うには

- 「見える化」で理解を助ける

口で説明されたことは、メモを取ったり、図やイラストを描いてもらったりして、目で見てわかる形にしてもらいましょう。メールやチャットなど、文字で指示をもらうのも有効です。

知覚推理の弱点を補うには

- 手順書(マニュアル)で行動をサポート

作業の目的と手順を、箇条書きにしたチェックリストやマニュアルを作成しましょう。次に何をすべきかが一目でわかるので、混乱せずに作業を進められます。

ワーキングメモリーの弱点を補うには

- 「外部のメモ帳」をフル活用する

スマホのリマインダー機能やアラーム、メモアプリなどを積極的に使いましょう。やるべきことを忘れないように、外部のツールに記憶を助けてもらうのです。また、頼みごとは一度に一つずつにしてもらうよう、周りの人にお願いすることも大切です。

処理速度の弱点を補うには

- 自分のペースを守れる環境を整える

作業にかかる時間をあらかじめ多めに見積もっておくと、焦らずに取り組めます。また、ミスを防ぐために、可能であれば他の人にダブルチェックをお願いするのも良い方法です。スピードよりも正確さが評価される仕事を選ぶ、という視点も大切かもしれません。

まとめ:自分の「トリセツ」を手に入れて、次の一歩へ

WAIS-IVは、あなたに「できない」というレッテルを貼るためのものではありません。むしろ、あなただけの「取扱説明書(トリセツ)」を手に入れるための、とても有効なツールです。

自分の得意なこと、苦手なことを正しく理解することで、「なぜ自分はうまくいかないんだろう」と自分を責める必要はなくなります。そして、自分の特性に合った工夫を見つけることで、日々の「生きづらさ」は、きっと軽くなるはずです。

もしあなたが、自分の能力のアンバランスについてもっと詳しく知りたかったり、自分に合った働き方を見つけたいと思っていたりするなら、ぜひ一度、専門の機関に相談してみてください。

自分の「トリセツ」を片手に、あなたらしい一歩を踏み出していきましょう。

Published on Oct 14, 2025 | つくば市 就労移行支援 自立訓練 カフェベルガ